岩井山 龍光院について

真言宗豊山派について

『輪違』は、仏さまと衆生は本来同じ存在であり、分け隔てるものではない ― 「凡聖不二(ぼんしょうふに)」という教えを根本としています。

真言密教は、大乗仏教を大成する形で7世紀ごろのインドで始まりました。その後中国に伝わり、延暦23年(804)に弘法大師・空海が長安(現在の西安)に渡って恵果阿闍梨よりその教えを授かり、日本に伝えました。真言宗は空海によって東寺や高野山を中心に広められ、平安時代末には興教大師によって新たな力が注がれ、根来寺が創建されます。

鎌倉時代には頼瑜僧正により新義真言宗が成立。戦国時代には戦乱により僧侶たちが根来寺を離れ、専誉僧正は豊臣秀長公に招かれて奈良の長谷寺で「豊山派」を興しました。派名は長谷寺の山号「豊山」に由来します。江戸時代には、徳川綱吉公の生母・桂昌院が建立した護国寺が江戸での拠点となり、全国に3,000カ寺、僧侶5,000人、檀信徒数200万人を擁する宗団となりました。

龍光院の歴史

【所在地】 岩井、字屋敷四二四番地

【具名】 岩井山龍光院安楽寺

【宗派】 真言宗豊山派

【本尊】 不動明王

【由緒】

当寺は岩井地区の中心部に位置し、隣接する将門神社とともに、平行して南面しています。創建の時期については、大正初年の『寺院明細帳』には、当寺は「長享二年三月創立」、境内の地蔵堂は「長享三年七月創立」と記載されています。これらの根拠は不明ではありますが、寺有墓地には現在四基の板碑があり、年号の解読可能な一基は明応十年(1501)の弥陀一尊板碑であり、長享二年(1488)から間のない時期の建立であることが注目されます。したがって、『寺院明細帳』の記載は史実を伝えるか、またはそれに近いものと推定されます。豊山派の古刹、清瀧院の同じ末寺として、隣の鷲野谷善瀧寺と共に、ほぼ同時期に創建されたことになります。

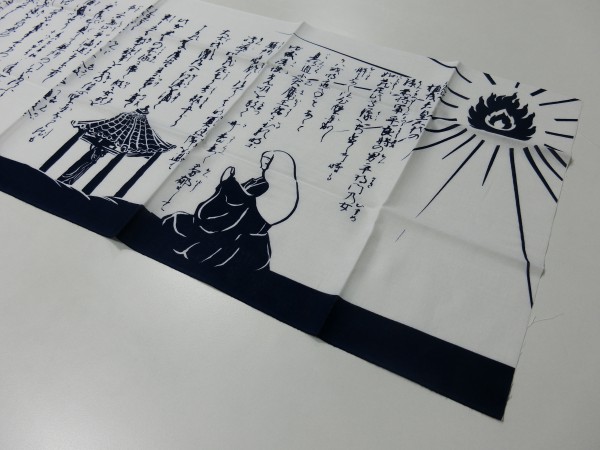

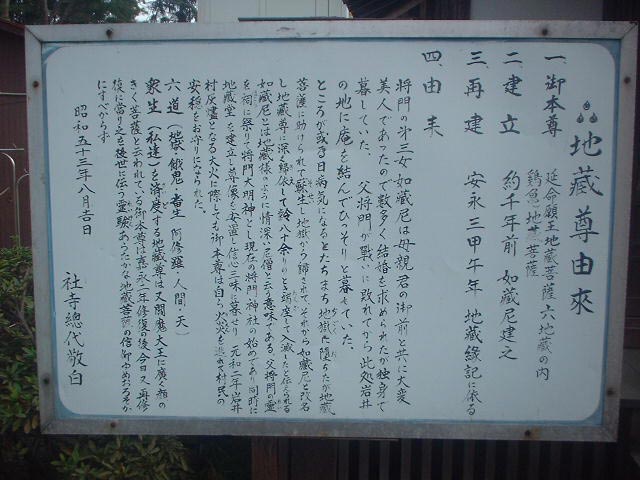

境内には、将門の伝説を秘めた地蔵堂があります。安政三年(1856)に彫られた『地蔵尊縁起』の板木によれば、「昔、将門の娘であった如蔵尼が、将門と、その一門の菩提を弔って地蔵尊を崇敬し、堂宇に祀った。その後にこれが破損して、尊像も行方不明となった。しかし、印旛郡萩原村で尊像が発見され、そこに堂宇が建てられて安置された。これが安政三年に龍光院に返還されてふたたび祀られることとなった。」といいます。現在の堂宇は、この安政三年(1856)の再建で、棟梁は越後国の虎蔵です。九尺四方の小堂ながら、三方の濡縁と向拝が付けられた寄棟造りです。厨子に収まる地蔵尊は端正な立像で、嘉永二年(1848)に修復されていますが、昭和五十三年八月にふたたび修復して金色の光を放っています。

諸堂は江戸初期の元和二(1616)、岩井村が全焼したといわれる大火により焼失しています。本堂はそののち再建されましたが、現在の堂宇は文化十二年(1815)六月の再改築です。向拝には豪快な獅子鼻が付き、中備には松に鳥の彫刻がみられます。大間との内陣の格天井一六八区画には、当地区を初めとする近隣諸村の旧家の紋章が極彩色で描かれ、建物が多勢の浄財喜拾で成ったことを示唆しています。本尊の不動明王は、文政二(1819)に勝矢五兵衛によって修復されています。

時代は流れ、現在、先師・檀越の大切に守ってきたこの龍光院は、日本古来の趣を大切に、往昔より変わらぬ儀礼を重んじて法要・行事を行っています。もちろん、多様化が認められ、様々な価値観が存在する社会となりましたが、人間のこころの本質は変わらないように感じます。

平将門の娘・如蔵尼が父のことを想って、深い祈りを捧げていたように、我々衆生に生きる者にも、誰か大切な人を想うその時が人生の中で訪れるはずです。

その時、おだやかな温もりをもって、龍光院は皆さんに寄り添っていきます。

【石塔】

1. 地蔵尊 宝永三年(1706)

2. 標石(新四国七三番)文化五年(1808)

3. 石幢(六地蔵)文政十三年(1830)

4. 地蔵尊 嘉永元年(1848)

5. 地蔵尊(元号破損)

【所有地】

境内地:1,580.04㎡

その他:8,643.56㎡

合計:10,223.60㎡

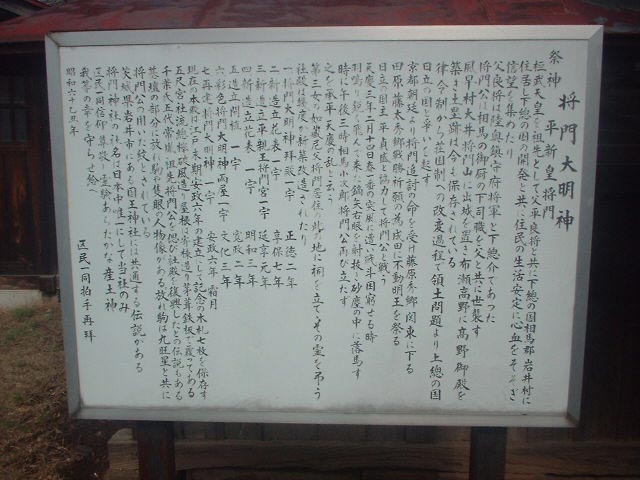

平将門

龍光院は平将門に深く所縁のあるお寺です。隣接する将門神社には、貴重な彫刻が施され、全国的にも珍しい建築様式が見られます。

将門の三女・如蔵尼が父の霊を弔うために創建したとされ、龍光院の地蔵堂にはその如蔵尼によって祀られた地蔵尊が安置されています。